De Retour de Daech 2: Les revenant∙e∙s devant la justice allemands

Depuis le déclin de l’État islamique, ou Daech, en Syrie et en Irak, des centaines d’hommes, femmes et enfants ayant vécu dans le « califat » sont retournés dans leurs pays d’origine, y compris en Allemagne. Cette série d'articles présente l'expérience allemande en matière de rapatriement, de poursuites pénales et de réinsertion de ces revenant∙e∙s.

Le long chemin vers la justice

En Novembre 2021, Taha Al-J. est reconnu coupable : il devient la première personne au monde à être condamnée pour le génocide perpétré par Daech contre les Yézidis. Au cours de l'été 2015, l’Irakien et son épouse d’alors, l’Allemande Jennifer W., avaient réduit en esclavage, exploité et maltraité une femme yézidie et sa fille, entraînant la mort de cette dernière. Jennifer W. était reconnue coupable, entre autres, de crimes contre l’humanité par asservissement ayant entraîné la mort, et finalement condamnée à 14 ans de prison – la peine la plus longue infligée à une revenante allemande. Leur cas est emblématique de la diversité des ressortissants de l’organisation terroriste en Syrie et en Irak – des combattants aguerris et des femmes qui disent seulement avoir rejoint leurs époux, des citoyens allemands et des étrangers qui n’étaient pas partis de l’Allemagne mais s’y retrouvaient après leur séjour dans le « califat ». Les jugements rendus contre Taha Al-J. et Jennifer W. démontrent aussi l’approche particulière de la justice allemande envers les revenant∙e∙s depuis la chute de Daech.

Au moins 472 personnes sont retournées en Allemagne depuis la zone de conflit, soit environ 41 pour cent des plus de 1 150 personnes parties depuis 2011. Au-delà des risques d’attentat et de diffusion de l’idéologie djihadiste, le retour de ces revenant∙e∙s – dont au moins 130 femmes adultes – soulève un autre grand défi : comment juger des crimes commis dans une zone de guerre située à des milliers de kilomètres et souvent il y a de nombreuses années ?

Le cadre juridique allemand

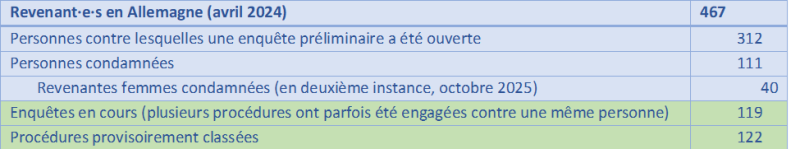

Selon les informations fournies par le gouvernement fédéral en avril 2024, 111 revenant∙e∙s ont été condamnés (tableau 1). Utilisés le plus fréquemment pour juger les revenant∙e∙s sont les articles 129a et 129b du code pénal allemand (StGB), qui règlent le soutien et/ou l’appartenance à une organisation terroriste à l'étranger. Les actes commis pour le compte de Daech en tant qu’organisation terroriste peuvent être poursuivis en vertu de ces articles depuis une autorisation du ministère fédéral de la Justice, accordée en 2014. Un autre outil juridique important est le Code pénal international allemand (VStGB). Adopté en 2002, le VStGB « constitue l’instrument législatif de réception dans le droit allemand du droit des crimes internationaux, en particulier des dispositions du Statut de la Cour pénale internationale » et ainsi autorise les tribunaux allemands à juger des crimes de guerre, crimes contre l’humanité et génocide, même lorsqu’ils sont commis à l’étranger. Dans le contexte de Daech, le VStGB a été principalement utilisé dans le cadre des poursuites pénales à l'encontre des femmes, dont Jennifer W., Jalda A., et Nadine K. Enfin, la justice allemande peut se saisir d’affaires graves sans lien territorial avec l’Allemagne. Grâce à cette combinaison et conformément au principe de compétence universelle, l’Allemagne a aussi pu ouvrir plusieurs procès majeurs liés aux crimes commis par Daech, y compris contre des personnes qui n’ont pas la nationalité allemande et qui n’étaient pas partis d’Allemagne, comme Taha Al-J., extradé de Grèce.

Tableau 1 : Poursuite pénale de revenant∙e∙s en Allemagne (Source : gouvernement allemand, avril 2024, p.5 et compilation de l’auteure, octobre 2025)

Des défis inhabituels

Le plus grand défi dans la poursuite pénale contre les revenant∙e∙s reste l'accès aux preuves. La grande majorité des crimes ont été commis dans des (anciennes) zones de guerre en Syrie et en Irak, ou les investigations sur place se présentent très difficile. Les victimes potentielles sont également difficiles à atteindre et à identifier. Dans ce contexte, le procédé structural « Etat islamique » du procureur général fédéral (GBA) s'est avéré particulièrement utile. Les autorités chargées de cette enquête recueillent et évaluent l’ensemble des preuves disponibles en lien avec le conflit en Syrie et en Irak, dont des entretiens avec les plus de 1 100 femmes et filles yézidies accueillies en Allemagne après le génocide. Cette approche permet ensuite de pouvoir mener plus rapidement des enquêtes ciblées sur des individus. De plus, des mécanismes tels que l’équipe d’enquête spéciale des Nations Unies chargée de contribuer à la poursuite des crimes commis par Daech/ l’État islamique d’Irak et du Levant (UNITAD), ainsi que le mécanisme international, impartial et indépendant (IIIM) sur la Syrie contribuent à mettre les preuves recueillies sur le terrain (la soi-disant battlefield evidence) à la disposition des procureurs nationaux. Avec les équipes communes d'enquête (JIT) européennes, cette coopération internationale constitue un facteur décisif de succès dans la poursuite des crimes de Daech. L’accusation repose donc souvent sur des témoignages de victimes yézidies ou d’autre revenant∙e∙s, sur des images en ligne, sur l’analyse du matériel informatique saisi, ou encore sur des aveux.

La question genrée

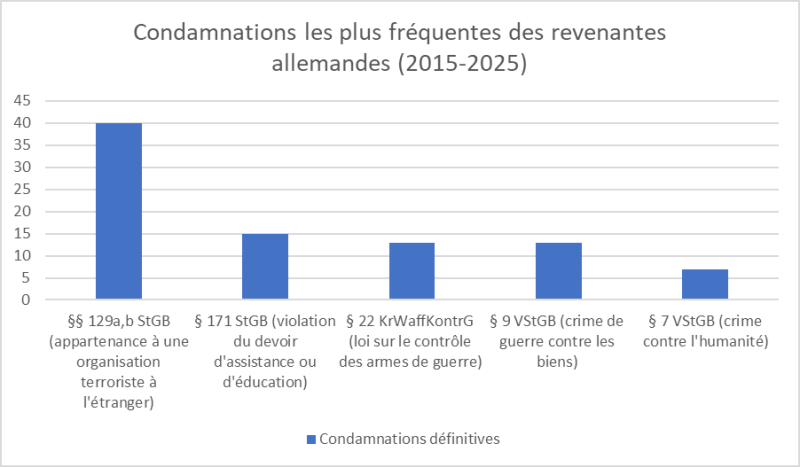

La justice allemande doit également établir le rôle précis des accusés. Lors de l'examen de la détention provisoire de la revenante Sibel H., la Cour fédérale de justice avait estimé, en 2018, que la simple présence sur le territoire contrôlé par Daech ne suffisait pas à prouver l'appartenance à une organisation terroriste. Prouver une participation consciente à Daech ou à ses crimes demeure difficile, notamment pour les femmes. Depuis, les procureurs allemands ont construit les dossiers contre les femmes autour de deux axes : dans le contexte de Daech, des activités en apparence légales, telles que s'occuper du foyer d'un combattant ou élever ses enfants selon l’idéologie de Daech, peuvent bien constituer une appartenance à l’organisation terroriste. En outre, certaines infractions à la loi nationale, comme l’accès aux armes de guerre, ou à la loi internationale, comme le pillage, n'auraient été possibles que grâce à leur appartenance à Daech (tableau 2). C'est en partie grâce à la rigueur avec laquelle l'appartenance des femmes à des groupes terroristes a dû être prouvée que l'Allemagne est devenue un exemple en matière de poursuites pénales pour crimes internationaux.

Tableau 2: Condamnations les plus fréquentes des revenantes allemandes (2015-2025) (Compilation de l’auteure basée sur des communiqués de presse et jugements)

Deux caractéristiques distinctives

Dans le traitement des crimes commis par Daech, l'Allemagne présente deux caractéristiques uniques. Ces dernières années, l’Allemagne – ainsi que les Pays-Bas et la Suède – a joué un rôle de pionnière dans la poursuite cumulée des personnes soupçonnées de terrorisme et de crimes internationaux. Pourtant, la plupart des revenant∙e∙s européen∙ne∙s ont été poursuivi∙e∙s principalement pour des infractions liées au terrorisme, tandis que les accusations de génocide restent toujours l'exception. De plus, les procès comme celui contre Taha Al-J. ou Jalda A. impliquaient fortement les témoins et les parties civiles yézidies, offrant ainsi aux victimes une tribune judiciaire importante. L’Allemagne est donc aujourd’hui l’un des rares pays européens qui, en appliquant sa compétence universelle, a permis de reconnaître et de faire entendre les souffrances des victimes yézidies. Poursuivre les revenants pour des crimes internationaux fondamentaux en plus des infractions terroristes « permet une responsabilisation plus complète ».

Après le jugement

Mais ces succès de la justice internationale ne sont qu'une partie du tableau. Les poursuites pénales engagées contre les revenant∙e∙s soulèvent d’importantes questions concernant l'équilibre entre justice, sécurité nationale et droits de l'homme – y compris pour les personnes soupçonnées ou condamnées pour terrorisme. Les critiques incluent des preuves insuffisantes, des détentions préventives prolongées ou des mesures de sécurité excessives. Il est vrai que si certains revenant∙e∙s affirment s’être repenti∙e∙s, d’autres demeurent ancrés dans l’idéologie extrémiste et ne reconnaissent pas la légitimité de leur jugement. Dans les deux cas, c’est après le jugement que le véritable travail commence pour eux : la réhabilitation en prison reste un outil très important dans la prévention de la récidive et l’intégration sociale.

Edited by Catherine Girard, PhD Candidate at Masaryk University

Stay up to date on our latest news.

Get the latest news on extremism and counter-extremism delivered to your inbox.